top of page

Little Hiyori and Tyobi

海と島の私設図書館~宮島編~

島そのものが神として、古代から信仰されてきた宮島。

島に住む人々は、この神宿る島を守るために、�様々な約束事に従いながら暮らしてきました。

海に縁どられた神の島、、。その対岸にある古本図書館を訪ねました。

~縁(ふち、へり)、縁(えん)~

穢れを避けるため、昔から島には様々な禁忌がありました。

例えば、島で死者が出ると、すぐさま向こう岸の”赤崎”に渡して葬りました。遺族も喪が明けるまでは島に戻れなかったそうです。

対岸と島の間の海が静かに島を守る、、。

その時、海は”縁(ふち)”のイメージに重なります。

赤崎の場所は、現在のJRや市電の駅がある宮島口の西のあたりだそうです。観光客で賑わうこの辺りも、昔はとても物寂しい場所だったそうです。

縁(ふち)を越えて、、

昔の赤崎は、お墓と草むらが広がる横を海へむかって細い路が続くばかりの荒涼とした場所でした。

海から続く細い道、海風が揺らすススキや葦、、野辺送りの葬列、どうか家族の行く末を外から見守ってくださいと祈りながら、来た道を戻る人々、、

はっ、、思わず時空を超えちゃっていました。

さて、明治30年、そんな赤崎に鉄道がやってきました。

駅ができ、連絡船が開設され、桟橋がオープンすると、赤崎は、宮島の玄関口として発展していきます。駅から桟橋までの通りには、土産物屋や食事処が立ち並びました。お墓も北側の山に移されました。

そして地名も赤崎から宮島口へと変わりました。

現在、宮島航路の9割はこの宮島口の桟橋から出航しています。本土と島を結び、神の島への入り口として、訪れる人を迎え賑わっています。

掟によって守られた島の世界。その内と外を結ぶ一筋の路。世界と世界を繫ぐ縁を超えていく旅、、

~古本図書館epilo~

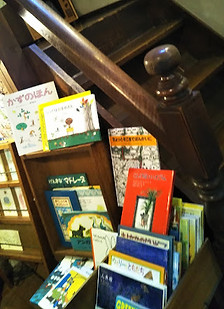

epilo(エピロ)は、宮島口から徒歩5分。”あなごめし”の老舗うえのさんの奥にありまる古本図書館です。築100年の蔵を改装した歴史と木の温もりの中に本が並んでいます。二階はブックカフェと閲覧室があり、一階は広島の作家さんの雑貨小物を扱っています。

本の貸し出しもされています。

”あなごめし”を駅弁として販売して以来100年あまり伝統の味を守ってきた”うえの”その入り口の土間を抜けるとepiloの入り口があります。

店内のそこかしこに、さりげなく置かれた絵本は、中古品ながらも良質の物語ばかりです。こちらは、販売されています。

~本の紹介~

『海辺のカフカ』村上春樹

世界一タフな15歳になろうとする少年カフカ。生きる意味を問うカフカに物語が答えます。

世界に溢れるメタファーに想像力で繋がること。大事な人の思い出を忘れて、虚ろな人間にならないよう、絵をながめるんだ!風の音を聴くんだ!と、、

ずいぶん端折っちゃいましたが、『海辺のカフカ』には甲村図書館という私設図書館が登場します。

そして『海辺のカフカ』には、世界と世界の縁(ふち)を超えるための『入り口の石』が登場します。入り口の石は”世界と世界がむすびあわされるはずの場所”にあります。

、、君はやはり世界の縁まで行かないわけにはいかない。世界の縁まで行かないことにはできないことだってあるのだから。(『海辺のカフカ』本文より)

世界の縁!、、気になります!

~Tea break~

大正15年、広島市の繁華街に浅野図書館が開館します。最後の広島藩主によって建てられた私立図書館。写真を見ると堂々とした西洋建築です。天井も高く閲覧室や書架のほか、立派な応接室などもありました。

モガやモボが闊歩する時代、学生や市民が本をもとめて集ったと思うとウットリしてしまいます。

だけどそれは、あの悲劇をまだ誰も知らない時代でもあるのですね、、

本の疎開と被爆図書館~

第2次世界大戦中、激しさを増す空襲に、浅野図書館では本の疎開を計画します。第1次の疎開で広島近辺の寺などに1万冊が移籍されますが、その後、原爆により全ての本を焼失してしまいます。

8月6日のその日、第2次疎開のため玄関先には1万冊が50梱にされ、玄関口に積み置かれていましたそうです。

そして浅野図書館は、外観が残っていたことから、被爆直後から死体収容所となります。

国泰寺の大きな楠くすのきも根こそぎ転覆していたし、墓石も散っていた。外郭だけ残っている浅野図書館は屍体収容所となっていた。路はまだ処々で煙り、死臭に満ちている。川を越すたびに、橋が墜ちていないのを意外に思った。【夏の花~原民喜】

原爆により職員15名中、4名が亡くなる中、戦後は、食料配給所として利用されていきます。

それでも、少しずつ復興の道を歩み始めた広島の町で、終戦の翌年には、比治山下の山陽文徳殿にを借りて、図書館業務を再開したのでした。

_edited.jpg)

~本の紹介~

『バスラの図書館』 戦火の中から図書館の本を救う物語。バスラはイラク最大の港町。本を守ろうと決意した女性図書館員アリアさんは3万冊の本を救おうと奮闘します。

『戦地の図書館』 海を越えて戦地の兵隊へ送られた1億4千万冊の本。そして”兵隊文庫”へと発展し、ペーパーバックであらゆるジャンルの本が作られ送られていきます。

~縁(ふち)と縁(えん)の魔法

さて、宮島には、お墓や出産にまつわる禁忌のほか、機織り、布晒しも禁じられていました。

そして、神である島を傷つけることのないよう、木を切ることも地を耕すことも禁じらていたのです。しかし、そのおかげで、島には手つかずの自然が残りました。

今、長い時を経て、島の弥山原始林では、700種類もの植生がそこに集まる生き物たちと相互に関わりながら、奇跡の楽園をつくっています。

~本の紹介~

『ちいさな島』 カワセミやロブスター、スミレ、カモメ、サバやニシンといった魚や動植物がゆたかに共生するちいさな島に、ある日ヨットに乗って子猫がやってきます。

ちいさな島と子猫は、自分と世界の繋がり方について会話していきます。

『ビーグル号航海記』若き日のダーウィンの航海日記。17章のガラパゴス諸島の観察記録は圧巻です。

お読みいただきありがとうございます。

海と島の私設図書館めぐり、縁(ふち)と縁(えん)の不思議さに思いを馳せながら、次回で最終回です。

~おまけ~

『ちいさな島』の子猫も『海辺のカフカ』のカフカ少年も、世界と自分のつながり方を探しています。

自分が世界の一部になるイメージについて『ちいさな島』の最後に書かれています。

”小さな島であることはすばらしい

世界につながりながら

自分の世界をもち

輝く青い海にかこまれて”

宮島の豊かな自然は、”神の島”を信じ続けてきた人々が、知らず知らずのうちに遺したものです。目には見えないものを人々が一つになって信じた島の物語、、

信じることが課題だった子猫に伝えてみたいです、、

そして、今、島を囲む青い海の縁を渡って、人々は世界と世界のあいだを旅していきます。

『海辺のカフカ』の最後、カラスと呼ばれる少年は、カフカ少年に言います。

「やがて君は眠る。そして目覚めたとき、君は新しい世界の一部になってる。」

世界のふちに来たときそこには新しい世界が広がってる、それが”生きていく”ことなのかな、、って思いました!

bottom of page