top of page

Little Hiyori and Tyobi

~里山物語~

おばあちゃんが亡くなった年の春。女の子が一人になった田舎のおじいちゃんと暮らした時のお話です。

1.切り株

檜、杉、桐、椿、樫の木、、、桜の木、おじいちゃんちの裏山にはいろんな木々が押し合いへし合いしています。

その上、蔓もいばらも絡み合っています。

裏山のふもとには湧き水があり、その横に入り口があります。路は山のてっぺんを通ると、そのままぐるっとまわって屋敷の裏に降りて来ます。

てっぺんには小さな石の祠がありました。

ある日おじいちゃんは、村の奥の大きな山の中に住む山人に電話をかけました。

裏山の皆伐を頼んだのでした。

皆伐とは裏山の木をほとんど切ってしまうことです。

その日は、朝早くからチェエンソーの音や木が倒れる音が聞こえてきました。女の子が様子を見に行くと、ちょうど桜の木が切り倒されたところでした。

この場所でずっと生きてきた桜の木は、何十にも重なる楕円を春の青空にむかって無邪気に見せていたのでした。

~本の紹介~

『きりかぶ』絵本

青々とした葉を茂らせ花を咲かせていた木は切り倒されて”きりかぶ”になります。自分は役立たずだというきりかぶの上で動物たちはお茶をしたり休んだり、、、ねずみの結婚式も行われます。

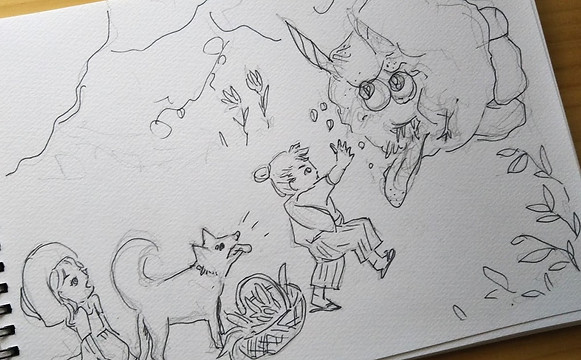

2.山菜取り

別の日、裏山の北側の斜面には山菜が沢山出るというので、女の子はチョビを連れて行ってみることにしました。

籠に鋏と読みかけの本と飲み物も一緒に入れて山に入って行ったのです。

おじいちゃんに教えてもらった場所には蕨やこごみ、山ウドやタラの芽が沢山生えています。

チョビは隣の竹林の中に筍の先を見つけました。

あっという間に籠は山菜でいっぱいになりました。

気がつくとお日様が真上に来ていました。

喉も乾いてきました。

『チョビ、たくさん採れたからもう帰ろう。』

『祠のところで休憩していこうね。』

そう言うと女の子とチョビは石祠のあるてっぺんに向かって、降りてきた斜面をもう一度登りはじめました。

~本の紹介~

『ポケット野草図鑑』

野や山でよく見かけるけど名前がわからないということよくありますね。そんな植物について詳しく解説してある小さな本です。食られるかどうかも。

野草には毒をもった植物も多いです。

ポケットに入る図鑑、便利ですね。

3.石祠

「疲れちゃった。」

山のてっぺんには大きな͡コナラの木が涼し気な影を作っていました。コナラの木だけは切り倒されることなく残っていたのでした。山人が鎮守の木だから切り倒さないと言ったからでした。

石祠の向いに腰かけるのにちょうどよい丸い石がありました。丸石はちょうど影の中にあったので、女の子はそこに座ると持ってきた読みかけの本を広げました。

北から吹いてくる涼やかな風が女の子の頬を撫でました。

水をもらったチョビは足元にふせています。

そこから一面に切り倒された木々や切り株の跡が見えました。

その時突然、ガタガタガタ、ガタガタ石祠が揺れ始めました。

それはチョビが唸り始めると同時でした。

すると!石祠の隙間からぬっと手が出たではありませんか。

女の子はそれはもうびっくりしました。

チョビは吠え続けています。

小刀と大刀がカチャカチャと投げ置かれました。次にゴソゴソと袴姿の少年が一人石祠の薄暗い穴から後ろ向きに出てきました。

女の子は驚き過ぎて言葉も出ません。

少年は袴の埃を払うと刀を脇に差し、女の子に向き合うと言いました。

「そなたの腰かけている岩はこの山の封印を解く”まじない岩”じゃ!」

~本の紹介~

『遠野物語』柳田国男

山の中では不思議なことが普通に起こります。不思議で少し怖いお話を集めた本です。

『山男の四月』宮沢賢治

町や村を渡り歩く”薬売り”が登場します。

3.お化け

絣袴に大小を差した少年は

「某(それがし)は四郎時守と申す。」

と名乗ると早口で喋り始めました。

その昔、敵討ちの途中立ち寄ったこの村で流行り病に倒れ、女の子のご先祖様にお世話になったと話し始めました。

敵討ちを果たせぬまま病で命を落としてしまったが、村の人々がこの山に弔ってくれたおかげで、村の様々なできごとを見聞きしてきたと続けます。

少年は、話し終わると祠の横に咲くホタルブクロの花をしばらくじっと見入っていました。

『復讐は必要ないのじゃ、、。』

自分にも花にも言い聞かせるように呟くと石祠の方を振り返りました。

するとその時また石祠がカタカタと揺れ始めました。

不気味な声とともに大きな醜い顔をしたお化けがムクムクと暗闇の中から出てきたではありませんか。

「ついに出てきたか。」

きっと睨むと襲ってくるお化けにむかって少年は籠に入っていたキノコや琵琶の実を投げました。

女の子はあまりのことに震えています。

お化けは投げつけられた木の実をムシャムシャ食べています。

「この隙じゃ!」

少年と女の子は山の麓の里に向かって、駆け降ります。

食べ終わった化け物は泣き叫ぶような咆哮とともに追いかけてきます。

~本の紹介~

『護持院原の敵討ち』森鴎外

封建の世に、”敵討ち”と向き合うことになったとしたら、あなたはどんな生き方をしますか。

『恩讐の彼方に』菊池寛

越えられない苦しみというものがこの世にあるならば、人はどう生きればよいのでしょうか。

二人は化け物に籠に採った山菜を投げ与えながら逃げ降りました。

籠はあっという間に空っぽになりました。

すると少年は山を駆け下りながら自分の右腕をスッポリ取るとお化けにむかって投げ与えました。

お化けはそれをムシャムシャと食べます。

食べ終わると凄い勢いでまた追いかけてきます。

少年は慌てる風もなく今度は片足を取るとお化けにむかって投げ与えます。

お化けはまたムシャムシャと食べます。

右腕、右足、右耳、ついに少年は右眼をもぎ取るとお化けにむかって投げつけました。

見ると食べるごとに少しずつお化けが小さくなっているようです。

少年の方はというと途中で拾った木の枝を支えに片方の手で身体を支えながら片足で跳ねながら逃げています。

何度もバランスを崩しては、まるで壊れた人形が高いところから落ちていくように少年は山路を転がっていきます。

そうしているうちにふもとの里が見えてきました。

すると少年は安心したのかバッタリとその場に倒れ込んでしまいました。

ここまで降りればあとは女の子は逃げ切れると思ったのでしょう。

『チョビ、あとは頼んだぞ』

苦しそうな声で、そう言うとまるでお化けに自分を差し出すように静かに目を閉じました。

もうすっかり日が暮れて辺りは薄暗くなっていました。

女の子もチョビも決して少年のそばを離れようとしませんでした。

心持ち小さくなったお化けがそれでも物欲しそうに少年を覗き込んでいます。

その時、小さな光が一つ二つ少年のまわりに集まってきました。

そうするうちに叢中から幾百、幾千の光が一斉に光を放ち始めました。

やがて光は塊となり少年とお化けを一緒に吸い込みました。

星々は空に輝き始めた逢魔時、金色の一群は高く舞って石祠の中へと還っていきました。

そのあまりの美しさに女の子は目を見張りました。

次の瞬間あたりは闇に包まれて静かになりました。

ホタルブクロの中に一匹蛍がそっと入っていきました。

『おばあちゃん、、。』

知らず知らずのうちに女の子は呟いていました。

裏山は何事もなかったようにいつもとちっとも変わりません。

「おーい」

心配したおじいちゃんが屋敷から出て手を振っているのが見えました。

~本の紹介~

『怪談』小泉八雲 ギリシャの島で生まれた八雲は様々国を放浪したあと日本で暮らしました。日本の様々な地方の幽霊や不思議な民話を集め物語として再生させました。

【ちょっとブレイク】

小林秀雄は街灯をみてその電球の光をお母さんだと直感しました。また、柳田国男は小祠に置かれた丸石に祖母の魂を感じて失神しそうになったそうです。

二人とも科学的な精神と論理的な思考を持った人です。

なぜ人の心には理屈を抜きにした”信じる”という気持ちが立ち現れるのでしょう?

あなたは何かを信じていますか?

何かを信じるということは学校では教えてくれません。

家庭の中でも言わなくなりました。

それどころか、現代の社会には必要のないことのように言われています。

昔、魑魅魍魎や妖怪、お化けと一緒に神様仏様も私たちの横にリアルに在った生活がありました。

農耕文化の中で人の営みを支え安定させるために脈々と受け継がれた文化やしきたりは影を潜めようとしています。

それと同じくして人の心から信じるという行為が無意味で無駄な行為のように語られる時代が来たのです。

この不信の時代に、かつて信じるという行為こそがなしえた繋がりや勇気に畏敬の念を持つことは決して間違ってはいないのではないでしょうか。

~エピローグ~

『あの出来事は夢だったのかしら、、』

女の子がそう思っていた次の日の朝、一杯の山菜と筍が入った籠がお勝手の下に置かれていました。

それは逃げる途中で忘れてきた籠でした。

明日は里山のお祭りだというので今夜は座敷に集まって食事をするそうです。

近所の人がシマアジを釣ったと言って持ってきてくれました。おじいちゃんは上機嫌で5年物のスグリの酒を出してきました。

お膳には天ぷらやお汁、炊き込みご飯やお刺身のご馳走が並べられました。

お膳を座敷に運ぶのは子供の仕事だというので女の子は何度も往復することになりました。

~本の紹介~

『ごんぎつね』新見南吉

一人ぼっちになった兵十の家の裏口に栗やマツタケを届けていたのはごんぎつねだったのです。

兵十は人から教えられて”神様”だと信じていたのに、、

兵十はそうとは知らずにごんぎつねを火縄銃で撃ってしまいます。

~おしまい~

bottom of page