Little Hiyori and Tyobi

Dahlia imperialis

~皇帝ダリア~

”本の交換会”を手伝うことになった女の子。

町では、神社の秘宝が失くなる事件が起こります。

自転車に乗って、秋の町を女の子は走ります。

手放すことでつながっていく人々の物語。

ある所に、小さな町がありました。

町の通りに沿って銀杏や楓の木が並んでいます。

黄や赤の美しい葉のドレスをまとった楓の木は、まるで今から舞踏会に行くようです。銀杏たちは、大きな黄色い腕で澄んだ青い空を支えています。

木々の幹には、白い小さな紙が並んだ綱がネックレスのように渡してありました。

黄色い葉っぱの“つむじ風”が、通り行く一人の女の子を追いかけています。

女の子は、急ぎ足で歩いていました。積もった葉っぱをわざと蹴散らしながら。

窓

昨日のことでした。

綺麗に包んである小さな贈り物。雑貨屋さんで買った小さなネックレス。

「いらないわ。こんなもの。こんなことしなくていいわ」

お姉さんは小さな首飾りを持ち上げると顔をしかめながら言いました。

ちっぽけな首飾りを食卓に置いたまま、お姉さんは、夕飯の用意をするために台所に入っていきました。

風が窓を打ちました。窓枠と硝子がガタガタと揺れました。

夕飯の後で、誕生日ケーキを食べている時、

「誕生日プレゼントはお金がいいわ。」

「あとで自分の好きなものが買えるし。その方が合理的よ」

とお姉さんが笑いながら言いました。

お父さんも相槌をうって笑いました。

夜の窓に映った食卓の電灯が揺れています。

暗闇の中の影がゆがんで、女の子は窓の外で何かが横切ったような気がしました。

玄関の横にに花梨の木があります。丸くて黄色い果実が、ぶら下がっています。壁には野イチゴの蔦が這っています。葉っぱに隠れながら、宝石のような実が光っていました。

そこは、小さな図書館でした。

女の子は、毎日一度はここに来て本を読みます。

黄色い葉っぱは、赤い葉や橙色の葉に変わりました。

女の子は、葉っぱをザブザブ蹴り上げながら進みました。

『気に入らないデザインだったのかしら』

お姉さんが『いらない』と言った時の顔が、何度も浮かんでくるのでした。

そうするうちに、女の子は、小さな家に着きました。

小さな図書館

“無人島に行った時に役に立つ本”、“音楽が聞こえてくる物語“と本棚はちょっと変わった並べられ方をしていました。庭には小さな菜園と芝生がありました。時々、庭で紙芝居や小さな演奏会が開かれました。女の子はそんな催しが大好きでした。

女の人が庭でキウイの棚の実を一つ一つ丁寧にとっては籠に入れていました。

この人は、この家の持ち主でみんなから司書さんと呼ばれていました。

「こんにちは」

女の子が挨拶すると

「今日は手伝って欲しいことがあるから、後でお願いね。」

司書さんが古い枝をポキポキ落としながら女の子に言いました。

居間のストーブで薪が燃えています。ケトルから上がった蒸気が部屋を暖めていました。オーブンの中から美味しそうな匂いがしました。

女の子は、絵本を3冊選ぶとソファに寝そべりました。

お菓子を作るお話、森を散歩するお話、事件を解決するお話、、絵本を読むのはとても楽しくて、つい時間を忘れてしまいます。

そこへ司書さんがやってきて、女の子に、本の交換会の計画について話はじめました。

「本の交換会?」

女の子は言いました。

司書さんは数枚のチラシを机の上に置きました。

~お願い~

あなたのお気に入りの本を寄付しませんか?思い出深い本、誰かに知ってもらいたい物語。

”本の交換会”で、だれでも読んでみたい方にお渡ししたいと思います。

女の子は心の中で、

『でもお気に入りの本って手元に置いておきたいんじゃないかしら?』

と思いました。

「本が集まらないと思っているのね。」

女の子の不信そうな顔に気付いて、司書さんがニッコリと笑いました。

「チラシを貼ればいいのよ。」

司書さんは自信たっぷりに言いました。

「それで、お願いというのは、チラシを貼ってきて欲しいの。」

「自転車を貸すわね。」と言ったあとで司書さんはちょっと考えて

「自転車、乗れるわよね」

と心配そうに聞きました。

さて、女の子は、街の3軒の本屋さんにチラシを持っていくことになりました。

本を寄付してくれる人は、本を読む人、と司書さんが考えたからです。

「だけど、本屋さんなんてあったかしら」

女の子がハンドルを握ったまま困っていると

司書さんは、通りの向こうを指しながら

「街路樹の“しめ縄”に沿って進めばいいの。」と言いました。

町と祝祭

町では、ちょうどお祭りが始まっていました。

町の南にある神社で神様を乗せたお神輿は、北の八幡様へこの道を通って移り、1週間ほど滞在した後、街をぐるっと回わってもとの神社に戻るのです。その御神輿が通る道沿いに、白い紙のついた縄が張られていました。

「自転車でこの道を行くのよ。気を付けていれば3軒の本屋に気づくわ。」と司書さんは言いました。

「最初の本屋さんに渡してね」

そう言って、司書さんは、女の子に紙袋を渡すと、女の子が見えなくなるまで、大きく手を振っていました。

シャカシャカシャカシャカ、女の子は自転車で進みます。

しばらく進むと、ちょうど箱から沢山の雑誌を出して、並べている人がいました。雑誌を平らな台に積み重ねています。自転車から降りると、女の子はおずおずとチラシを出しました。

「あのー」

忙しそうにしていたおじさんは手をとめて、チラシを読むとしばらく考えていたようでした。そして、表の壁の目立つ所に、画鋲でチラシをとめました。

「ご苦労さん。」

そういうとおじさんは、また雑誌を並べ始めました。

女の子は紙袋を持ったままもじもじしていました。

お囃子の音聞こえてきました。

「誰の祭りか知っているかね。」

おじさんはひょいと紙袋を持ち上げて袋を開けました。

中からいい匂いがしました。司書さんが、暖炉のオーブンで焼いたサクレでした。

「1200年前、旅の途中で亡くなった男の子のお祭りだ。流行り病にかかって亡くなったんだ。」

おじさんは、お店の横の木から赤い実をもぐと、紙袋に入れました。

そして女の子にむかって片目をつむってみせました。

林檎の入った紙袋を自転車の籠に積んでいると、通りのむこうに御神輿が見えました。

自転車の籠の中で林檎がゴロゴロ揺れました。

お神輿を追いかけるように、シャカシャカシャカシャカ、女の子は自転車を漕ぎました。

お神輿を追い越してしばらく進むと、【東南アジア歴史研究舎】という大きな看板に気づきました。入り口の横に四神が描かれた街の地図が貼ってあります。

硝子の引き戸の奥に女の人が座っているのが見えました。

狭い入り口から中に入ると

「あの、、」

女の人はチラシをレジの下のところに、押しピンで留めてくれました。

女の子が林檎の入った紙袋を渡すと

「英林道書店からきたね」

と女の人は、にやりと笑いました。

追い越したはずの御神輿の声が近くに聞こえました。

「誰のお祭りか知っているかい」

女の人が小声で聞きました。

「病気で亡くなった男の子の?昔の、、」

女の子が言うと

シャカシャカシャカ、女の子は自転車のペダルを漕ぎました。

「お父さんに会いに行く途中でね。今日は鏡が八幡様に移る日。一週間あとにもとの神社に還る。その日は、神社は縁日で、出店もでる。奉納試合もいろいろあるから、大人も子どもも沢山集まるよ。」

そう言うとおばさんは、植え込みの花をパチンパチンと切りました。女の子の背丈よりも長い茎の先に美しい桃色の花が垂れています。

御神輿が大きな音を立ててお店の前に停まりました。

額に朱い印をつけた子供たちが、法被(はっぴ)を着た大人たちから、甘酒をもらっています。

女の子が自転車に手をかけると

「待って、待って。」

とおばさんが小筆を持ちあげながら女の子を呼びとめました。

おばさんは、女の子の額に同じ印を描くと、にやっとしながら、片目をつぶってみせました。

その時、お店の奥で、何かが眩しく光って、女の子は思わず目を閉じました。

おばさんからもらった大きな花束が自転車のカゴで揺れています。

最後の本屋さんは洋服屋さんの二階にありました。

階段の下に『Books ダンディ 入り口2階』と看板がありました。

階段を昇ると、黒づくめの服を着た男の人が、

「まったくこの街の人ときたら食べ物の本じゃないと売れないよ」

と不満そうに言いながら料理本を並べていました。

女の子が渡したチラシを見ると

「ちぇっ、まったく一緒にしないで欲しいよ」

と言いながら、プライドが傷つけられた、とでもいいたげに写真集や画集の埃を払いました。

どうやらここでは歓迎されないようです。

女の子がトボトボ階段を降りると

「皇帝ダリアね」

1階の洋服屋さんの女の人が、花束を指しながら言いました。

女の人はチラシを階段の脇に貼ってくれました。

花束を半分だけ受け取ると女の子に

「楽しそうな企画ね。2階の本屋さんは、まだ開店したばかりなの。気にしないでね。」

とはげましてくれました。

皇帝ダリア

音を聞きつけて、2階から黒服のダンディが降りてきました。

「あーあ。」

膝をつくと、ガチャガチャ自転車のチェーンと格闘し始めました。油で手や顔が汚れるのも気にしません。

「ありがとうございます。」

女の子は皇帝ダリアを差し出しました。

「騒がしいなぁ。もう。」

と顔をしかめながら、ダンディは皇帝ダリアを受け取ると

「手が真っ黒だ。」

と言いながら、階段を上がっていきました。

洋服屋のお姉さんは、にっこり片目をつむって合図しました。

元気を取り戻した女の子はシャカシャカシャカ、なんだかペダルが軽くなったような気がしました。

その時、追いついてきたお神輿の持ち手の端が、とめてあった自転車にぶつかりました。

自転車が大きな音を立てて倒れました。チェーンが外れて車輪が動きません。

さて、ちいさな図書館に戻ってきた時は、もうすっかり夕方になっていました。

「ご苦労様。自転車はそこに止めて」

司書さんが言いました。

女の子が本屋さんで聞いたの話をすると

「なるほど!縁日の神社がいいわね!」

「本は綺麗な包装紙でつつみましょう。中身がわからない方がいいわ。メッセージを読んで選んでもらうのよ。」

家に帰るとお姉さんが温かいご飯を用意してくれていました。

チラシと花束を見ると

「あら綺麗な花束ね。テーブルの真ん中に飾るわ」と言って花束を取りました。

女の子はなんだかとっても嬉しくっなって、チラシ配りの話をしました。

「本の交換会?無料だったらそれって交換会じゃなんじゃない?交換じゃないでしょ」

お姉さんは不信そうに言いました。

女の子は、夕飯の時にお祭りのことを聞いてみました。

「そうそう都のお父さんに会うためにね」

お父さんが言いました。

「結局会えなかったら可哀想。」

女の子が聞きました。

「さぁ、鏡かなんかで会ったんじゃなかったかしら」

お姉さんが言いました。

「鏡?」

「鏡越しに会えたことになってたと思うけど」

「その鏡を紛失したらしいぞ。ニュースで言ってる。」

テレビを見ていたお父さんが口を挟みました。

怖い話

「高価なものなのかしら」お姉さんが聞きました。

「そりゃぁお宝だろうね。」

「きっと盗まれたのね」

お姉さんはテレビの前に飛んでいくと悔しそうに言いました。

「男の子には、お供の人がいたのよ。不通門を作った人よ。新月の夜にはその門が開いて妖怪がでてくるのよね。」

「人間にとりついちゃうの。盗んだ人はバチがあたるわ。」

お皿を下げながらお姉さんが言いました。

「不通門?」女の子は少し怖くなりました。

「そうよ!神社の裏手の山の中にある。昔そこで恐ろしい事件があったのよ。」

お姉さんは窓の外の暗闇に何かを探すように目をこらしました。

「そんなに気になるなら、明日のお祭りに行ってみればいいんじゃない。鏡のことをきいてまわればいいわ。子どもだからきっと聞いても大丈夫よ。」

お姉さんは熱心に言いました。

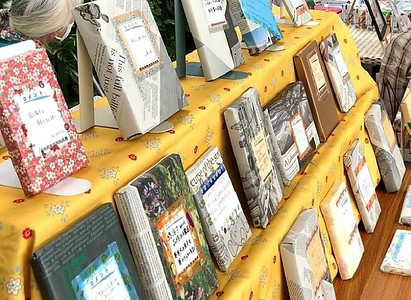

本の交換会の日がやってきました。

朝から降り出した雨がみぞれに変わるほど寒い日でした。

紅葉(もみじ)の葉は紅く燃えて、水たまりに薄い氷が張っています。

女の子は、小さな図書館の居間で本を包んでいます。

意外にも本を寄付してくれる人は多かったのでした。

本は50冊集まりました。

中身がわからないように包んだ表に贈り主からのメッセージを貼っていきます。

机の上には、色とりどりの包装紙がありました。

デパートやお菓子屋さんの使用済みの包装紙です。

一つ一つ丁寧に本を包んでいきました。

女の子は一つ一つの本に、贈り主からのメッセージカードを間違わないように貼っていきました。

「1960年代に流行った恋愛小説です。ドラマにもなりました。ドラマの時間になると、通りから人の姿が消えるほど、人気がありました。ぜひ今の人にこの面白さを伝えたい。

隠居の爺より」

「受験で使った参考書を贈らせてもらいます。自学自習で、この春大学入試に合格しました。書き込みや線が引いてありますが、大事に使ったつもりなので、状態は悪くないと思います。」

「本の交換会では、無料で通りがかった人に本を贈ると聞きました。お返しをしなければいけないとか同じものを返さなければいけないとか、余計な気を使わない良い会ですね。

話題になった啓蒙書です。積読の本で新品同様です。」

「誰かにこの絵本をもらってもらいたいです。お子さんへの読み聞かせにどうぞ。沢山の“もの”が並んでいる本です。俯瞰してみるのが好きなお子さんに。」

メッセージカード

すっかり準備ができた時

「さぁ、車に荷物を積んだら出発よ。」

司書さんが言いました。

「えっ、どこへ」

女の子が言いました。

ついた場所は、今日がお祭りの最終日の神社の参道でした。

還ってくるお神輿を待つ人、屋台の準備をする人、奉納試合に集まった子どもや親たちでごった返しています。

司書さんは、参道の脇で、組立式の本棚を作り始めました。

女の子は拭き掃除をしました。

「今年は、鏡の紛失事件のせいで人手が多いな」

「話題になったからななぁ。人も出店の数もいつもの倍だな。」

「だんだん寂れていってたんだが、町の人の注目が集まって復活したなぁ」

そばにいた大人の人達の話し声が聞こえてきました。

参道の端に、本の交換会の棚が、すっかり準備されました。焼き菓子や手作りの栞やブックカバー、図書館の庭で育てた新鮮な野菜や果物が並びました。

お囃子の音が鳴り響いています。

青空

境内の横に作られた土俵の上で、ジャージの上から回しをつけた中学生が、相撲をとっています。本殿横の古い道場では、薙刀の試合が終わって、剣道の試合が始まりました。

赤い旗や白い旗が、一斉に上下しています。

負けて戻ってきた上に叱られている子どもがいます。

勝って次の試合に急ぐ子どもを引きとめて講釈している大人。

子供たちより応援や見物の大人たちの方が落胆したり喜んだり動揺しています。

試合の掛け声、判定の笛、応援の拍手、見物人のどよめき、、次々に勝ち負けが決まっていきます。

とうとう最後の一戦になりました。決勝の二人が、道場の中央で向かい合うと、取り囲んだ大勢の見物人が静まり返りました。

開始の笛が鳴ると、少年たちは、同時に面で飛び込みました。折り合わせた一対、鏡に映った一人のように、飛んだり撃ったり、まるで舞を踊っているようです。

悔恨、苦痛、慢心、負い目、引け目、劣等感、敗北感、驕り、、吹き溜まった思いの塊をどこかに連れて行くように空に晴れ間が広がりはじめました。

本の交換会にも人だかりができています。

司書さんは、空いた棚に本を並べていました。

本棚の前に立って、メッセージカードを読んでいる人の中に見覚えのある男の人がいます。難しい顔をしたその人は、あの“Books ダンディ”の店主でした。手にはイカ焼きや甘酒を持ちながら、顔だけ突き出して、熱心にメッセージを読んでいます。

表彰式を終えた剣道の男の子が近づいてきました。

道着の上にコートをはおって、甘酒を手に持っています。

ニコニコ笑いながら、一つを女の子に渡しました。

以前図書館で一緒に紙芝居を見た男の子でした。

「負けちゃったの?勝ったの?」

「時間切れで引き分けだよ。奉納試合だから勝ち負けは関係ないんだ。」

「奉納試合って?」

「神様に贈るのさ。」

「でも!でもどうやったら神様が受け取ったってわかるの?」

女の子が聞き返すと男の子は大きな声で笑いました。

男の子は女の子を神社の横の庭園に案内しました。庭から綴れ織りの道が山の奥へと続いています。

道の両側に群生した様々な植物を指しては、その名前と効用を言いながら、ドンドン山の奥に入っていきます。どれくらい登ったでしょう。小さな門に突き当りました。不通門と書いてある文字が、ほとんど消えて薄く見えました。

「誰のお祭りか知ってる?」

男の子は聞きました。

「お父さんに会いに行く旅の途中で男の子が流行り病にかかって、、、」

女の子が言いかけました。

従者の森

「1200年前にね。」

「流行り病は、まだ薬もワクチンもない時代、大勢の人に広まって、大変な厄災になった。男の子には、お供の従者がいた。彼は、男の子を町の人から離して、この森で看病したんだ。」

「不通門を作って町の人が近づかないようにしてね。」

「薬草に詳しかった彼は、この森の植物で、解熱剤や鎮静剤をつくって、男の子を看病した。」「それでも結局、他にも熱を出す人が現れ始めた。」

「彼は「不通門」とお札に書いて、町の通りの端に貼った。人が行き来しないようにね。門を通れば、妖怪に取り殺されるという噂をながしてね。」

「妖怪、、。」

女の子は、呟きました。

「すっかり弱った男の子の父に会いたいという願いをかなえるために、彼は鏡を探して町に出たが、町の人の中には、彼を嫌ってひどい仕打ちをする者もいた。」「ようやく手に入れた鏡に映った自分を父親だと信じて、男の子は安らかに息を引き取った。その後、彼は、自分の身を捨てて町の人の医療に尽くしたんだ。」

話終わるころ二人はちょうど森を抜けて、二人もとの参道の端の小さな祠の前に出ました。

開き戸の奥に掛け軸が見えました。格子の戸には鍵が掛かっています。片目をつむった男が、掛け軸の中からこちらを見ています。

「本当は、鏡を見た時は、病気のせいでもう両目が見えなくなっていたんだ。」

「その後、彼も片目を失ったんだ。」

「帰るわよ!」

その時、参道に車で乗り付けていた女の人が、大きな声で呼びました。

「あれ、僕の母さん。ちぇっ塾か」

そういうと剣道袋を抱えると慌てて車にむかって駆け出しました。

車の横で、頭を掻きながらうなだれています。

お小言が終わったのでしょうか、振り向くと片目をつむってにっこり笑いました。

女の子は、なんだか見覚えのある女の人だと思いました。額におまじないの模様を描いてくれた人のような気がしました。

「見て!本はすべて贈られたわよ。」

空になった棚を指しながら、司書さんが女の子にむかっていいました。

一緒に持ってきた大根やニンジン、トマトや柿、キウイ、花梨、、。ジャムや古着作った品物も全部売れたというのです。

「これで新しい本を買うつもり。町の本屋さんからね。」

司書さんはにっこりと笑いました。

不思議な気持ちで女の子が家に帰ると、居間のテレビにお父さんとお姉さんが張り付いていました。

「駅の遺失物保管庫の中から失った秘宝の鏡が見つかった。」というニュースが流れています。

「いくらぐらいのものなんだろうねぇ。」

「100万円くらいかしら」

「そんなもんじゃないだろう」

「戻ってきたのは偽物だったりして」

「いや、こういうものはね、売りさばくのは難しいんだ。」

お姉さんとお父さんが言いあっています。

女の子は窓辺に立つと闇夜の空に月と星を探しました。

もうそこまで来た冬の冷たい風を頬に感じながら。