top of page

Little Hiyori and Tyobi

~心動く日々~

海外短編特集

ドイツ ビーレフェルト

古くはリンネルの町として栄え、商業都市としての歴史が現在も続く街です。地方の中心都市として文化や教育を担っています。

伝統的なたたずまいが残る落ち着いた雰囲気の街、旧広場ではクリスマスに子供向けのイベントやマーケットが開かれます。

ビーレフェルトの象徴となっているシュパレンブルク城。

この城は13世紀中頃 ラーフェンスブルク伯爵によって築かれました。街を見下ろす小高い丘の上にあり休日にはジョギングをする人たちで賑わいます。

『夏の嘘』

ベルンハルト・シュリンク

1944年

ドイツ ビーレフェルト生まれ

小説家、法学者。

『南への旅』

過去の恋愛について真実を確かめるために、老女は孫を伴い、かつての恋人を訪ねる旅に出る。

人生の最後に彼女に開かれたある真実とは、、

著:ベルンハルト・シュリンク 訳:松永美穂 出版社:新潮社

映画『愛を読む人』

原作 ベルンハルト・シュリンク『朗読者』

第二次世界大戦後のドイツの町で、15歳の少年マイケルは年上の女性ハンナと出会い愛し合う。逢瀬の中で、ハンナにせがまれ様々な本を朗読するマイケルに、突然の別れが訪れる。年月を経て弁護士となったマイケルは、ナチの戦犯として裁かれるハンナと運命的な再会をする。罪と愛、存在と尊厳。マイケルが出した答えとは、、。

_edited_edited.png)

グリューワイン

スパイス、オレンジやりんご、蜂蜜、砂糖を温めたワインに入れた飲み物。寒い日の読書に、苦しい愛の物語のお供に!飲みすぎにお気をつけくださいね。

”嘘”と聞いただけで、秘密の香りと罪の意識でドキドキするのは私だけでしょうか。

その場をやり過ごすためについちゃう小さな嘘から(これは、誰にでもあるかも?)人を陥れるためにつく嘘(怖い!!)嘘にもいろんな嘘があると思います。

『南への旅』を読んで、自分を取り繕うための嘘や見栄のための嘘は空虚な心をつくる危険に満ちていると思いました。

読み終えて本を閉じた時、真実と嘘の持ちつ持たれつの微妙な関係、生きる時に真実が持つ意味を考えさせられました。

イギリス ロンドン

ロンドンには、幽霊スポットが沢山あります。

牢獄だったロンドン塔、最も古い劇場シアター・ロイヤルで目撃される俳優や女優の幽霊、駅をさまよう修道女や山高帽の男の姿、公園で自分の首を探して夜な夜な徘徊する女性の姿や切り裂くジャックが関係するパブなど!!

ケアリーはそんなロンドンで形成外科の記録係、劇場の楽屋の守衛、マダム・タッソー蠟人形館の警備員などの仕事をしていました。

『バートン夫人』

浸潤型バートン夫人があらゆる場所に増殖していく。アイロニカルで妖しい雰囲気のお話。

『パトリックおじさん』

最後は一つのこらず枯れてしまう人気者のパトリックおじさん。ユーモラスなお話。

『飢渇の人』

エドワード・ケアリー

1970年 イギリス生まれ

映画『メアリーの総て』

ゴシック小説『フランケンシュタイン』を18歳で生み出した19世紀初頭の女性作家メアリー・シェリー(1797年 ロンドン生まれ)の波乱の人生を描く。

飢渇の人 エドワード・ケアリー短篇集 エドワード・ケアリー 古屋美登里 訳 東京創元社出版

クリスマスプディング

イギリスの伝統的クリスマス料理。クリスティの短編で知って以来、自分の中で憧れのイギリス料理です。牛脂やオレンジピール、ドライフルーツ、パン粉が材料?クリスマスの一カ月前から冷所で発酵させ、食べる時に温め直して食べるとか。ブランデーをかかけて火をつけて提供するとの噂も、、どんな味なのかしら。(首をかしげて遠い目)

バートン夫人は、人間じゃない?みたいなキャラクターなのですが、ふと風水などでいわれる”邪気”を思い出しました。

ケアリーの小説も挿絵もどこか孤独な雰囲気をまとっています。誰にも愛されないフランケンシュタインを思い出しました。孤独なクリーチャーを生み出したメアリー・シェリー、彼女もまたロンドン生まれでした。

_edited_edited_edited_edited.png)

イタリア ピエモンテ州オメーニャ

ピエモンテ州はスローフード発祥の地です。

家族や友人と食卓を囲みゆっくりと味わいながら食事をとるという昔からの伝統のある地方です。

ローダリの父親はオメーニャの小さなパン屋さんでした。どこか明るいロダーリの文学は香ばしいパンの香りに似ています。

_edited_edited.png)

『猫と共に去りぬ』

ジャンニ ロダーリ 1920年 - 1980年

イタリアの作家、ジャーナリスト。

『お喋り人形』

クリスマスプレゼントにもらったお喋り人形が矢継ぎ早に繰りだす痛烈な批判が、少女エンリカを目覚めさせる。

ついに、押し付けられた女の子の役割を蹴とばして走りだすエンリカ。

_edited_edited.png)

イタリアのクリスマスケーキ パネトーネ

ジャンニ・ローダリは小学校の先生からジャーナリストの世界へ飛び込み、その後に児童文学を次々に発表しました。国際アンデルセン賞を受賞し、20世紀イタリア児童文学の代表的人物といわれます。その作品には、ジャーナリストとして社会を観察する鋭い感覚が反映されています。

スペイン バルセロナ

カタルーニャ州の州都。すべての州立学校教育でカタルーニャ語が使用され、スペイン語は外国語として教えられます。

最近、日本でも知られるようになったサンジョルディの日。本と花を贈るこの日は、カルターニャの聖人サン・ジョルディが竜を退治した伝説に由来します。

映画『あなたはまだ帰ってこない』

マルグリット・デュラスの自伝的小説『苦悩』を映画化。ナチス占領下のパリの愛と苦悩。

『底流』

パリに出てきた僕。

パリの唯一の友人が、マルグリッド・デュラスの家の屋根裏を借りるために骨を折ってくれる。

シャイな僕と親切な友人の不器用な友情が眩しい。

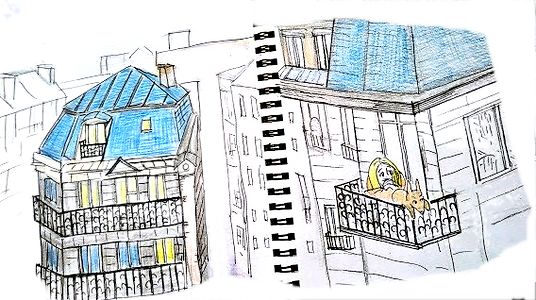

『永遠の家』

エンリーケ・ビラ=マタス

スペインの作家。

1948年、バルセロナ生まれ。

映画『パンズ・ラビリンス』

内戦後のスペインを生きる薄幸の少女。孤独で重苦しい日々からおとぎ話や妖精の世界に惹きこまれていく。

エンリーケ・ビラ=マタス(著/文) 木村榮一(翻訳) 野村竜仁(翻訳) 発行 書肆侃侃房

マタスはデュラスのアパートの屋根裏に2年あまり下宿しました。パリの屋根裏、、なんだか素敵ですね。

もともと屋根裏部屋は使用人が寝るための場所だったようです。映画『屋根裏部屋のマリアたち』には、1960年代、独裁政権からパリに避難して来たスペインの女性たちが屋根裏に暮らしてメイドとして働きながら、逞しく生きる姿が描かれています。雇い主とスペイン女性の切ないラブストーリーです。

本好きの少女オフェリアが主人公の『パンズ・ラビリンス』は独裁権下での哀しく苦しい物語。オフェリアの不安や孤独を写したかのような無気味な生き物も出てきます。

スペインでは、内戦や独裁政権下の時代、大勢の文化人が亡命したため様々な文化に制限があり、児童文学も停滞しました。本好きの子供たちが自由に本を選び、読める日常はとても尊いことなんですよね、、。

ハンガリー チクヴァーンド村

ハンガリーの西北オーストリアの国境近くの村。アゴタの父親は村の小学校の先生でした。

アゴタ・クリストフは19歳の時、卒業した高校の歴史教師と結婚します。21歳の時にハンガリーの動乱が起こり、夫と4カ月の娘とともにオーストリアを経てスイスへ亡命しました。

『作家』

作家になるため公務員の職を辞し世の中から引退した”俺”の物語。

偉大なテーマが降臨するのを待つ彼に、果たして傑作が書ける日は訪れるのか。

『どちらでもいい』

アゴタ・クリストフ

1935年、

ハンガリー チクヴァアーン生まれ

クリストフ アゴタ【著】 堀 茂樹【訳】 出版社早川書房

映画『悪童日記』

アゴタ・クリストフ原作。

第二次世界大戦末期、祖母のもとに疎開してきた双子の兄弟。

村で魔女と呼ばれる祖母と暮らしながら、厳しい労働に耐え、大人たちの残虐な行いを目にしながら彼ら独自のルールを自分たちに科しながら生き抜いていくのだが、、

_edited.png)

近年、ハンガリーでは、外国映画の誘致に税制の優遇が受けられる政策が始まったことをきっかけに映画産業が元気です。

外国映画の撮影地としてブタペストなどが活用されることなどから、映画関係の雇用が生まれ、ハンガリーの映画界全体のクオリティが高くなり、様々な良作が作られました。

第二次世界大戦中のナチス支配による歴史の闇を描く『サウルの息子』のや移民問題をとりあげた映画『ハンガリー人になるためには』の他、愛や哀しみによりそう切ないラブストーリー『心と体』など重く深く人間性に迫る作品が製作されています。

ハンガリーのクリスマスの定番料理はロールキャベツ。たっぷりサワークリームをかけて!

_edited_edited.png)

モスクワ

世界遺産のクレムリンがあり、お洒落でメルヘンなイメージのモスクワ。『ロシア国立図書館』の正門には、ドストエフスキーの塑像があります。図書館の建物の一つであるパシュコフ・ドームはモスクワ市内でもっとも古い建物の一つです。歴史を感じさせる壮麗な建築物が立ち並ぶモスクワですが、若者の間では、日本のサブカルが人気がありコスプレも盛んです。不思議な柔軟さが魅力的です。

『隙間』

ドアを偶数回ノックすると、世界の隙間に堕ちてしまうというちょっと怖いお話。

『むずかしい年ごろ』

6歳の双子の兄がある日何かにおかされ、10年の年月をかけて徐々に醜く変身していく。別人格になっていくマクシムの日記が無気味です。

『むずかしいとしごろ』

アンナ スタロビネツ

1978年モスクワ生まれ。

むずかしい年ごろ アンナ・スタロビネツ 著沼野 恭子 訳 北川 和美 訳 河出書房新社

『キャベツの奇跡』

孤児の姉妹に訪れる優しい奇跡。

『折り紙の勝利』

いじめられっ子のゲーニャを心配して、母が開いた誕生会。招かれたのは、ゲーニャとは普段は関係が良くない友達たち。母の弾くピアノの音が部屋に響くの中、柔らかな雰囲気が訪れると、、。

『子供時代』

リュドミラ ウリツカヤ

1943-

ソビエト連邦 ダブレカノボ生まれ。.

リュドミラ・ウリツカヤ/著 、ウラジーミル・リュバロフ/絵 、沼野恭子/訳 新潮クレスト・ブックス

映画『霧の中のハリネズミ』

“映像の詩人”と呼ばれるユーリー・ノルシュテイン監督。森に住むハリネズミの怖くて不思議な体験の物語。詩的な映像で幻想的な物語を描いた作品。

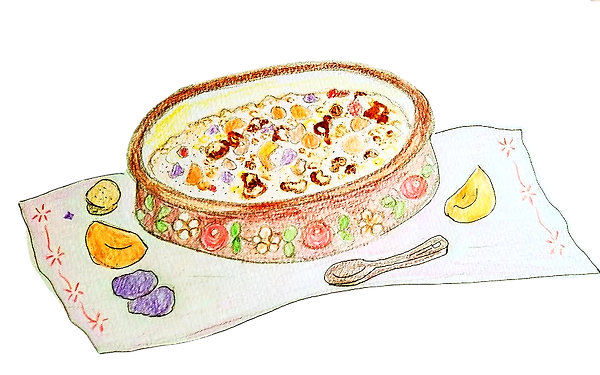

クチヤー

ロシアのクリスマス料理。煮た小麦に蜂蜜、ナッツ、レーズン、けしの実などを加える。

子どもが得たいの知れない変化をしていくシングルマザーの恐怖を描いた『むずかしい年ごろ』は、本当に怖いので(アンナスタロビネツは、ロシアンホラーの担い手と言われています。)読む人を選ぶかも。

結末に奇跡や希望が用意されている『キャベツの奇跡』『折り紙の勝利』は、心が温かくなるような優しい物語です。

読み手の心にどんな影響を与えるか、、。読み終わって時間を経なければ捉えられない気がします。一つの物語、同じ人間でも、読む時期によって受け取るものや感じることが違ったり、、。

今年、ロシアで日本のアニメの配信が規制されてニュースになりました。「過激すぎる」というのがその理由です。日本でも表現の自由や規制は話題になりますが、難しい問題ですね。

人生の特別な瞬間に起こる本との出会い、物語との出会い。偶然とも必然ともいえる不思議な出会い、、。

お読みいただきありがとうございました。

ちょっとした旅気分が味わっていただきたいなと思いながら書き(描き)ました。

ヨーロッパの景色は、100年、150年前に建った家が補修を重ねて残され、街の景色が美しく素敵だなと思いました。

季節柄、クリスマスのお菓子やお料理も描いてみました。いかがでしたでしょうか?

bottom of page